从战国墨子发现小孔成像,到文艺复兴时期的运用,再到数码时代下的逆向潮流,针孔摄影,这一古老的摄影形式,承载着千百年来人们对于图像的探索。摄影师陈晓峰是当下针孔摄影的代表人物,7月5日,陈晓峰个展“逐日者”在上海申报馆THE PRESS的2楼对外展出,复旦大学新闻学院教授张力奋、复旦大学物理系教授金晓峰等参加了开幕讲座对谈。

上海申报馆THE PRESS的2楼陈晓峰个展“逐日者”现场

陈晓峰,浙江衢州人,1965年出生,1992年至今在衢州中等专业学校担任美术教师。上世纪八十年代中期,受陶瓷厂一名摄影干事的影响,陈晓峰开始学习黑白胶卷的冲洗和黑白照片的制作。1997年前后,在衢州老城开始大规模拆迁的背景下,陈晓峰开始拿起相机,意在用摄影留住将逝的场景。至此,他也成为了一名摄影发烧友,一拍就是二十多年。

在此期间,陈晓峰创作了两件作品,一是为自己工作的学校出版了一本以普通师生、教学场景为主,反映职业学校变迁的书《飞珠散玉》。此外,自女儿于1999年出生后,他坚持每天给女儿拍一张正面的肖像,一直到女儿20周岁才结束。

2020年12月22日, 陈晓峰在新华小学天文台安装“墨子号”,范丽摄

2009年左右,陈晓峰在一本旧摄影杂志上读到介绍一位法国艺术家拍太阳的轨迹,办了一个展览并取了一个有幽默感的名字“光棍”(长时间的太阳曝光轨迹就像一条棍子)。于是,他起了拍摄太阳的念头。

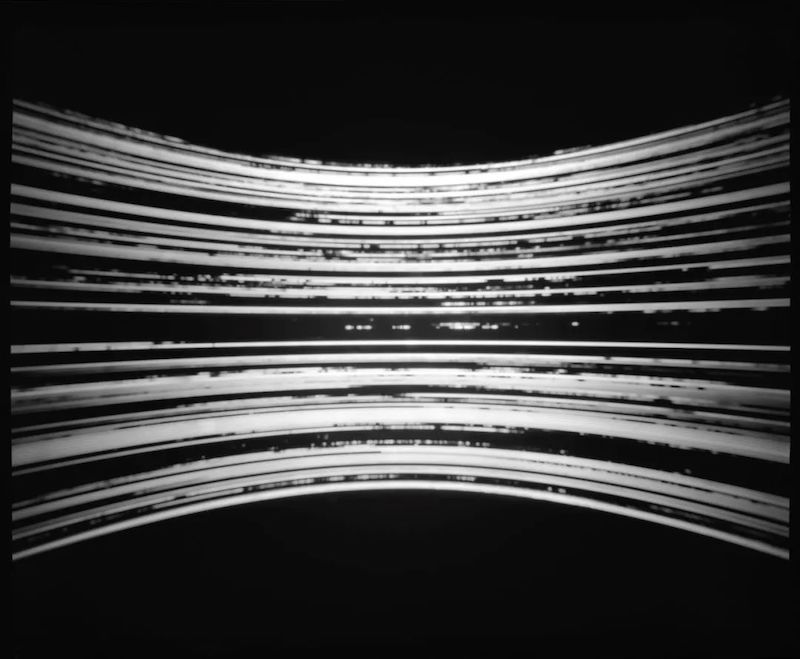

陈晓峰将传统相机改装为针孔相机,用以拍摄太阳轨迹。当一条三小时的带圆弧的太阳轨迹出现时,他被这条流畅、漂亮和壮观的弧线所感动。

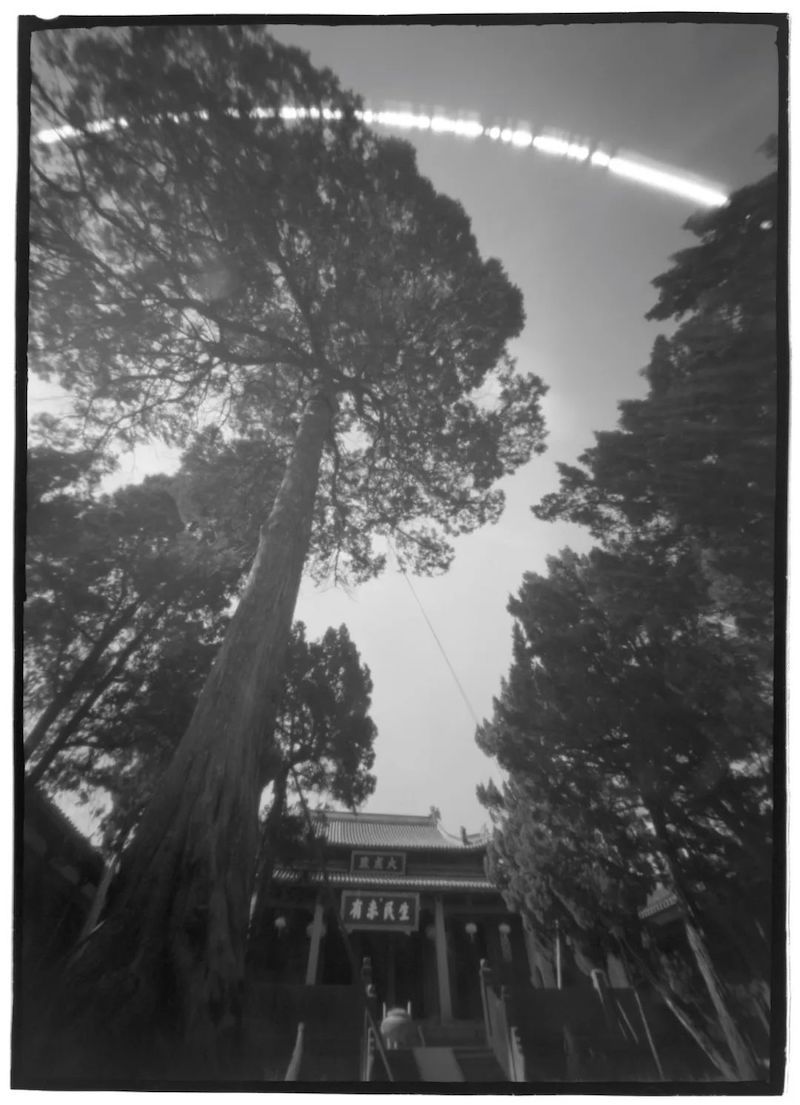

陈晓峰针孔摄影作品:编号:2013 66号;相机:墨子号;焦距:57毫米;孔径:0.28毫米;滤镜:-2红镜 -1阻感光材料:公元6寸黑白页片;时间:2013年7月29日-30日

2013年起,他开始自制针孔相机,并将相机安装在工作的艺术楼屋顶上。通过摸索,陈晓峰从一天到一个星期,再到一个月,最后达六个月,也就是太阳从最低点的冬至日运行到最高点夏至日的时间。现在,他最长的一张太阳轨迹的照片拍了三年,也就是冬至日、夏至日往复来回六次。

在十多年的实践中,陈晓峰也对针孔相机制作方法进行不断改进和优化,对材料的选择、对相机防渗、防晒进行了探索。现在,他已自制了四十余台相机,并给每台相机起了名字,以历史上对光学原理发现的科学家和对摄影术诞生有贡献的发明家命名。在展览现场,观众可以看到其自制的相机的展示,以及相关的制作笔记。

展览现场,陈晓峰自制的“墨子号”与“达芬奇号”

据说,他的第一部自制相机叫“墨子号”,以致敬最早记载针孔成像现象的墨子;第二台叫“亚里士多德号”,他比墨子晚一百年记载这个现象。他把历史上和摄影术发明、光学发现有研究和贡献的人按时间顺序列一下,共有三十余位,最后三位是尼埃普斯(法国人,1827年拍摄人类第一张照片),达盖尔(法国人,1839年9月18日摄影术发明人),最后是广东人邹伯奇。此外,他也用敬仰的科学家、艺术家为相机命名,如“牛顿号”“达芬奇号”等。

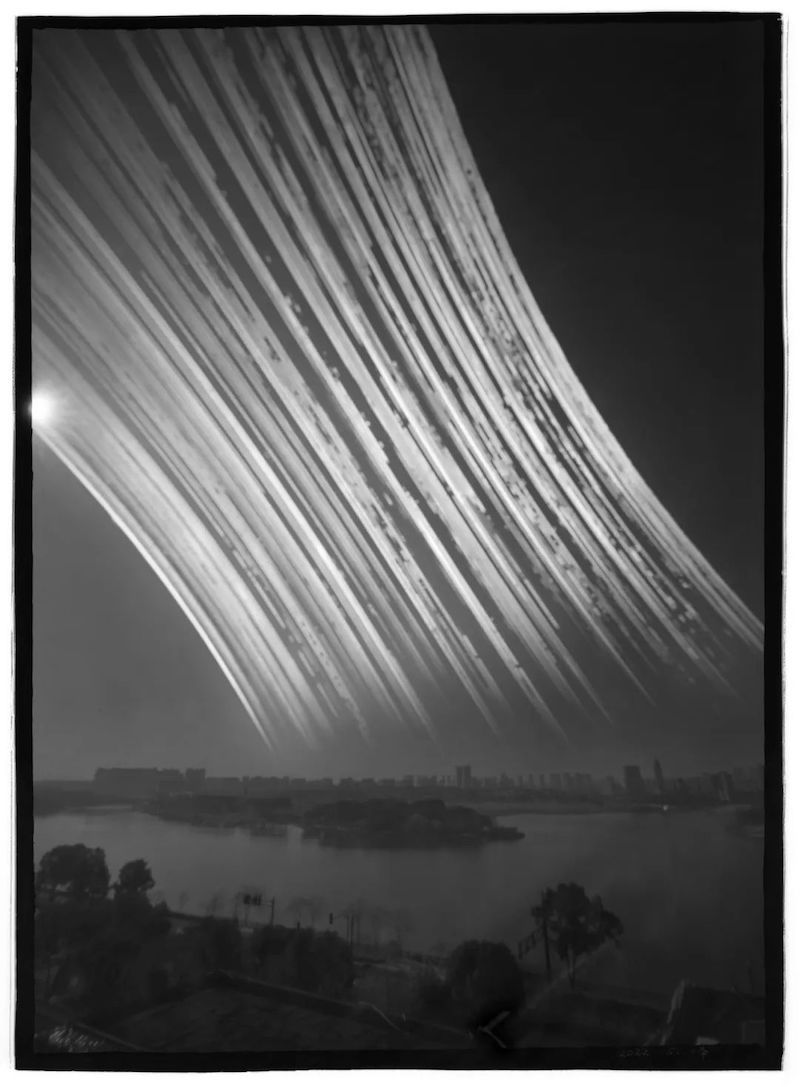

陈晓峰针孔摄影作品:编号:2022 151号;相机:墨子号;焦距:77毫米;孔径:0.33毫米直径针孔;滤镜:-3.5红镜 -3阻光镜;感光材料:上海GP3 100 12.1cmX16.5cm 黑白胶片;地点:新华小学天文台向西拍日落;时间:2022年12月18日-2024年1月4日

陈晓峰针孔摄影作品:编号:2014 20号;相机:赵友钦号;焦距:80毫米;孔径:0.33毫米;滤镜:-2红镜 -2阻光镜;感光材料:德国ADOX黑白页片;时间:2014年2月2日

陈晓峰告诉记者,他拍摄的照片不是随意而为,而是经过几天观察试拍,调整而成的。“如:‘编号2014 20号’有十个光点的那张,算是一个创意了,太阳的圆弧和烟囱构成一张弓,使我们想起中国的神话‘后羿射日’。当第一次拍下六个月太阳的轨迹时,我感觉这是太阳给我们的信息,是一篇天书,看似空无一物的天空,曾经隐藏过无量的信息。”他也坦言,日本摄影家杉本博司是其敬仰的艺术家,很多作品都深受他启发。

陈晓峰针孔摄影作品:编号:2019 45号;相机:老子14号;焦距:99毫米;镜头:43号黑洞镜头;滤镜:-3红镜 -4.5阻光镜;时间:2019年6月4日-6月5日

当天,申报馆THE PRESS的2楼还举办了开幕讲座活动,策展人、复旦大学新闻学院教授张力奋,以及展览科学顾问、复旦大学物理系教授金晓峰谈及了对于“逐日”的理解。张力奋讲述了第一次见到陈晓峰的经历,“会面在深夜,陈晓峰邀我们去衢州中专艺术楼他的工作室,看他的针孔摄影。他两眼放光,讲他十五年追拍太阳的故事,眼前是40多台他自制的针孔相机,人类最古老的摄像装置。道别已近半夜,我没想到中国还有这样不可思议的奇人,做事如此纯粹。”

开幕讲座现场

复旦大学物理系教授、此次展览的科学顾问金晓峰则从科学的视角,对陈晓峰的作品进行了评价。他说:“展出的照片的科学价值本身或许并不突出。然而,我清晰记得去年初见它们时,那份直抵心灵的震撼。”在他看来,坚持“逐日”的摄影更体现了“体验”的价值。“‘知道’(to know)与‘体验’(to experience),本是点燃孩童科学好奇心不可或缺的双翼。遗憾的是,百余年前自西方科学传入中国伊始,我们的科学教育便只偏重前者而轻忽后者。久而久之,仰望苍穹、用心感受昼夜更迭与四季轮回的自然体验,便与我们的孩子渐行渐远——或因‘知道’而不屑一顾,或因应试而无缘享受。”观看这些逐日摄影,也是他首次以直观体验那些早已“知道”并在课堂上反复传授的知识。

陈晓峰针孔摄影作品:编号:2013 79号;相机:亚里士多德号;焦距:49毫米;孔径:0.28毫米;滤镜:-2红镜 -2阻光镜;感光材料:公元6寸黑白胶片;时间:2013年9月16日

陈晓峰针孔摄影作品《三生万物》:编号:2016 69号;相机:老子4号;焦距:112毫米;孔径:0.39毫米;滤镜:-2红镜 -3阻光镜;时间:2016年12月23日-2017年6月23日

在张力奋看来,陈晓峰是“长期主义”的圣徒。“这样痴迷做事的人,中国现在很少。这样的人,对中国与世界当然是多多益善。”

对陈晓峰而言,针孔摄影就是重新审视和认识这个世界的一次超长实践。他说,“借用一句美国艺术家埃里克·伦纳(Eric Renner)著的《针孔摄影》第183页的一段话:‘针孔相机是一种学习工具,它既不是快照,也不是跑动中拍摄的照片,而是教会我们让时间变得更熟悉,它教我们学会忍耐。’”

展览将展至8月5日。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论